覚悟の伴った的確な判断ができない理由 ~同志的結合と同調圧力のはざまで~

- 2025.02.28

- CONSULTINGPERSONAL COACHING園トータルサポート

あっという間に今日は2月の最終日。

ということで弊社の16期目も終了です。明日から17期目がスタート!!

あらためて、独立&起業してからの月日を思い起こし、振り返る日でもあるのでしょう。淡々と月日は流れていくわけですが、仕事柄、あらゆる方々からの経営相談を受ける日々。

最近、ある幼稚園の園長先生からのご相談。

『園がうまくいっていないことは明らかなのに、理事会がちゃんと経営改革への指針を打ち出して動いてくれない・・・』

『このままでは、現場の先生達が先行き不安になって辞めていってしまう』

法人で2つの幼稚園を運営しているが、オーナー理事長・園長ではなない実態もあり、全責任をとって陣頭指揮をする真のリーダーが存在しない状況がここ数年間継続している。

理事長をトップとする理事会は、その運営実態に合わせて適格な経営改革への指針や施策を決定して推進していく役割を担うわけですが、それがうまく機能していない法人も実際にはけっこう多いと感じています。

上記の園の場合、詳細は避けますが、園児数の継続的な減少、それに加えて組織内のトラブルや混乱が起こっていることも相まって、働く人々が不安定な気持ちになっている。

そこを心配した現場のトップである園長先生から弊社にご連絡をいただきました。

『私たち、現場の思いとしては雑賀さんとコンサルティング契約をさせてもらって、法人全体の経営改革をお手伝いしていただきたいのですが、それを理事会に現場の教職員の総意として提言したけれど、なぜか前向きな判断を得られず・・・私はどうしたらいいのか・・・』

実は、このようなパターンはけっこう多い事例。

以前も法人の理事をされている方から同じような相談があり、その方が理事会に経営改革のために外部の専門家からコンサルティングを受けたほうがよいと提言したところ、その他メンバーから総スカンを食らってしまい挙句の果てには、その件がきっかけで、理事を退任することになってしまった。ということもありました。

つまり、『覚悟の伴った的確な判断ができない人たち』が経営層を担っていると、当然組織は停滞し続ける、そして更なる悪循環として、現場にいる優秀で高い意識を持った人たちの気持ちがあきらめモードになっていく、そして辞めていく。

覚悟の伴った判断ができない人たちは、問題解決ではなく、問題対処を続けているだけの場合が多いので、根本的な改革が実現できず、それらの問題はずっと解決されないまま・・・

そんな実態は多くの組織で起きているのかもしれません。じゃあそこで何が起きているのか?

自分なりに思うことを少しお伝えしたいと思います。

『他人との衝突や摩擦をなるべく回避したいという考え方の人が経営層に存在すると実りのある改革は進まない』

ということなんですよね。

自分の意見を主張することよりも、他人との衝突や摩擦を避けることのほうが優先される人が多いということなのでしょう。その気持ちは、もちろん自分も多少なりとも持っているので、全面否定するつもりはないのですが・・・

そうすることで、”いい人”であろうとすることに、疲れを感じたり、ストレスを感じている人が多いのも事実。(そういう相談も多く受けております)だって、自分が思っていたり、考えていることよりも相手に合わしている時間、つまり”迎合している時間”が多くなるわけですから。

挙句の果てに、それを繰り返す中で、自分のアイデンティティをも失っていく可能性が高く、自分が大切にすべき価値観や仕事観なども段階的に摩耗して薄まっていくことでしょう。

『迎合することが習慣化されていく=思考停止状態』

とも言えるのではないでしょうか。

組織の中で、最初は自分の確固たる価値観に基づいた意見や主張を持っていた人なのに、時の流れとともにいつにまにか、そういう迎合&同調傾向に陥っているなと感じる方々も多いと感じます。

そういう人を見て自分が思うのは・・・

『あ~あの人あきらめたんだな』

『最終的に責任をとりたくないんだな』ということ。

でも、外に出ると、その組織に対して、メンバーに対して愚痴を言っている人多数。

そんな、いわゆる”いい人”ばかりになってしまっている組織風土を客観的に見て、危険だなと感じることがしばしばありますね。

その組織の中でなんとなく築かれたルールや体制というものが、今となっては現実とマッチングしていないにも関わらず、そこから目を背けてしまい、その課題に疑問を持つ人がいなくなり・・・

「なぜ、我々は今停滞してしまったのか?」

「我々の根本的な問題はどこにあり、だから何からどのように改革することが必要なのか?」

という根本的で本質的なチェック機能が破綻してしまうからです。

『”いい人”であろうとする人達が、思考停止状態を助長して、改善や進化が進まない組織を創り出してしまう』

そういう忖度や嫌われたくない、反論されたくないという気遣いが実際には、商品、サービスの品質や労働生産性を下げていたり、労働時間を増やす原因になっていることは多いにあると思いますね。

人間誰しも、『承認欲求』というものがあります。

本来、誰かに認めてもらう前のステージとして、嫌われたくないというステージにかける思いがとても強固で偏っている人も多いのかなと感じます。

実際、100%の人に認めてもらうとか、嫌われないようにするなんて不可能なわけで、そこは割り切ったほうがよいと自分では思っています。価値観や意見が合わない人も必ず存在しますし、相性が良くない人だっていますからね。

嫌われないことと、認められるというステージはぜんぜん違うレベルだと思っていますが、嫌われないことに必死で、そこで満足してしまい認められるステージまで余力がない人も多いように感じています。

『同調圧力』という言葉がありますが・・・

まさに、”いい人”であろうとすればするほど、同調圧力の餌食になっていくわけですよね。

そこで思うのは・・・

『すべての人にとっての”いい人”でなくてもよくない??』ということ。

いわゆる『嫌われる勇気』というやつでしょうか。

わざわざ嫌われる必要はないと思いますが、意見や主張や考え方が食い違って同調できない場面も人生の中ではたくさんあってよいのではないでしょうか。ある意味、それは自分を大切にするということなんだと思います。

それを繰り返すプロセスで、価値観や仕事観や美学的なものが近しい人が見つかるメリットのほうが大きいと思います。それを繰り返すことは、自分にとって本当に必要で認められたい人は誰なのかを見つけ出していく大切な1つのプロセスだとも思います。

そのプロセスを経て、見つかった必要な人達との関係を自分は『同志的結合』という言葉で表現しています。

同志的結合の中で、お互いに敬意を払いながら仕事ができたり、時間を過ごせたりすることはとても豊かで有意義なことですよね。

”いい人”であろうとするばかり、嫌われないことに必死で、迎合&同調の日々。そんな自分にストレスや疲労を感じている時間はできる限り、減らしたほうがよいと思います。

迎合&同調に振り回される日々の末路は・・・

「あの人、何を考えているかわからないよね」

「あの人、いつも他人の意見と同じで頼りにならないよね」

「あの人、覚悟を持った判断をしてくれないから、ついていけないよね」

そんなイメージになってしまうことでしょう。

今回お伝えした事例のように日本の多くの組織において、”いい人”でいたい人への同調圧力問題は起こっていると思いますが、その現状に対する自分の思いを書いてみました。

お読みいただいた方の何かのヒントと未来のハッピーに少しでもつながれば幸いです。

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

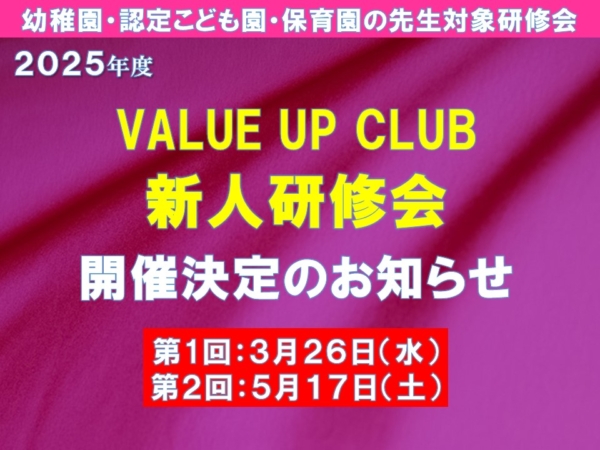

参加者募集中!! 詳細は以下からご確認ください。

今年度からオンラインでの受講(後日配信予定)も可能となります!!